アイヌ古文字の謎:北方に眠る未解読文字の実態

アイヌ民族の文化的遺産は日本の北方に深く根ざしていますが、その中でも特に謎に包まれているのが「アイヌ古文字」の存在です。現代の研究者たちを魅了し続ける、この未解読文字の実態に迫ってみましょう。

幻の文字体系 – その存在をめぐる議論

一般的に、アイヌ民族は文字を持たない口承文化を発展させてきたとされています。しかし、北海道各地の遺跡や遺物から発見された特異な刻印や記号が、実は体系的な古代文字ではないかという説が、明治時代から現代に至るまで繰り返し提唱されてきました。

これらの記号は主に以下の形で発見されています:

- 木製の祭具(イクパスイ)に刻まれた幾何学的な模様

- 樹皮に描かれた特殊な記号列

- 石や骨に刻まれた反復的なパターン

- 古い織物に現れる特定の文様

特に注目すべきは、1920年代に平取町二風谷で発見された「カムイカラ板」と呼ばれる木製の板です。この板には、一見すると単なる装飾にも見える記号が整然と並んでいますが、その配列には何らかの規則性が感じられるのです。

文字か装飾か – 解読の手がかり

アイヌ古文字とされる記号群の特徴は、その幾何学的な形状にあります。直線や曲線を組み合わせた比較的シンプルな形態が多く、一見するとシベリアの諸民族や北米先住民が使用していた記号体系との類似性も指摘されています。

研究者たちがこれらを文字体系として捉える根拠としては:

- 記号の組み合わせに一定のパターンが見られること

- 地域や時代を超えて類似した記号が出現すること

- 一部の記号が口承で伝わる物語の特定の場面や概念と関連付けられる可能性

しかし、これに対して「単なる装飾模様である」とする反論も根強く存在します。現代の考古学や言語学の主流見解では、これらの記号は文字というよりも、むしろ神聖な意味を持つ象徴的な模様や、工芸品の作り手のサインとして解釈されることが多いのです。

歴史の暗号を解く試み

それでも、これらの記号が何らかの情報を伝達するためのシステムだったという可能性は、完全には否定できません。例えば、アイヌの口承叙事詩「ユーカラ」を記録するための補助的な記号体系だったという説もあります。長大な物語を正確に記憶するための「記憶術」として、特定の記号が用いられていた可能性は十分に考えられるのです。

2015年に北海道大学の研究チームが行った調査では、道東地域で発見された18世紀頃のものと推定される樹皮製の品物に描かれた記号群を分析した結果、約40種類の基本記号とその変形が識別されました。これらの記号は単なるランダムな配列ではなく、特定の順序で繰り返し現れる傾向があることが明らかになりました。

この歴史の暗号を解読する鍵は、現存するアイヌ語の言語構造と、これらの記号パターンの関連性を探ることにあるかもしれません。しかし、アイヌ文化の急速な変容と消失により、記号の意味を知る人々の知識が十分に記録される前に失われてしまった可能性も否定できません。

未解読のままであるからこそ、アイヌ古文字の謎は私たちの想像力を刺激し、日本列島北部に栄えた独自の文化への関心を呼び起こします。それは単なる考古学的好奇心を超えて、失われた知識体系の復元という文化的使命を帯びているのかもしれません。

歴史の暗号を解く:アイヌ古文書の発見と研究の変遷

北海道の山間部や海岸沿いの集落跡から発見される謎めいた刻印や記号。それらは未解読文字として、長らく研究者たちを魅了してきました。アイヌの人々が残したとされるこれらの痕跡は、私たちに何を語りかけようとしているのでしょうか。

発見の軌跡:忘れられていた文字の再発見

アイヌ古文書の最初の学術的記録は、19世紀後半に遡ります。明治時代の開拓使の役人が、樹皮に刻まれた奇妙な記号群を偶然発見したことが始まりでした。当時は「アイヌ絵文字」と呼ばれ、単なる装飾と片付けられていました。

しかし1923年、函館近郊の洞窟で発見された樹皮文書は、それが単なる装飾ではなく、何らかの意味を持つ体系的な古代文字である可能性を示唆しました。この発見は、当時の学術界に小さな波紋を投げかけましたが、太平洋戦争の混乱の中で研究は中断されてしまいます。

戦後、1972年に北海道大学の考古学者・田中清一教授が、それまで別々に保管されていた複数の資料を収集・整理したことで、研究は新たな段階へと進みました。田中教授は次のように述べています。

「これらの記号は単なる偶然の産物ではなく、明らかに意図的に作られた情報伝達システムの痕跡である。アイヌ民族が独自の文字体系を持っていた可能性は、北海道の歴史観を根本から覆すものとなるだろう」

研究の変遷:孤立から国際的関心へ

初期の研究は、主に日本国内の考古学者や言語学者によって行われていました。しかし、1990年代以降、この歴史の暗号は国際的な関心を集めるようになります。

特に注目すべきは、以下の研究の進展です:

- 1992年:コンピュータ解析による文字パターンの体系化(北大・佐藤研究室)

- 2001年:シベリアの少数民族の文字との比較研究開始(国際北方文化研究所)

- 2010年:樹皮の炭素年代測定により、最古の資料が15世紀まで遡ることが判明

- 2018年:AI技術を用いた文字パターン認識プロジェクト開始

これらの研究から見えてきたのは、アイヌ古文字とされるものが、単一の体系ではなく、複数の異なる記号体系が混在している可能性です。現在では、大きく分けて「イタオマチプ」(木版文字)と「シントク文字」(樹皮文字)の二系統があるという説が有力視されています。

解読への挑戦:現代技術と伝統知の融合

現在の解読アプローチは、従来の言語学的手法に加え、最新のデジタル技術を駆使したものへと発展しています。特筆すべきは、アイヌ民族の伝承者と言語学者の協働による成果です。

2015年から始まった「アイヌ古文書デジタルアーカイブプロジェクト」では、高解像度3Dスキャンによって、肉眼では確認できなかった文字の痕跡が発見されました。また、伝統的な口承文芸「ユーカラ」の韻律パターンと文字の配列パターンに相関関係があるという興味深い仮説も提唱されています。

しかし、解読の決定的な鍵はまだ見つかっていません。ロゼッタストーンのような、同一内容を既知の言語と未知の言語で記した対訳資料の発見が待たれる状況です。

未解読の文字体系は、それを生み出した文化の思考様式や世界観を映し出す鏡でもあります。アイヌ古文字の解読は、単なる学術的好奇心の対象ではなく、北方世界の歴史認識を再構築する重要な鍵となるかもしれません。

古代文字の構造分析:類似文字体系との比較から見えてくるもの

世界の未解読文字と古代アイヌ文字の位置づけ

人類の歴史において、文字は文明の発展と密接に関わってきました。現在、世界には複数の未解読文字が存在し、それぞれが独自の謎を秘めています。インダス文字、ロンゴロンゴ、クレタ島のリニアA文字など、これらの未解読文字は考古学者や言語学者を魅了し続けてきました。

アイヌの古文字とされるものも、これらの謎めいた古代文字の一つとして考えることができます。しかし、他の未解読文字と比較すると、アイヌ文字の資料は極めて限られており、その実在性すら議論の対象となっています。それでも、北海道や樺太(サハリン)で発見された一部の刻印や記号には、体系的な構造が見られる可能性があります。

構造的特徴と記号体系の分析

アイヌの古文字とされる記号を詳細に分析すると、いくつかの興味深い特徴が浮かび上がってきます。

- 幾何学的な基本形状(円、三角、直線など)の組み合わせ

- 自然物(動物、植物、天体)を模した象形的要素

- 繰り返しパターンと変形パターンの存在

- 方向性を持った配置(縦書き、横書き、または螺旋状)

これらの特徴は、シベリアのシャーマニズムに関連する記号体系や、北方民族の装飾パターンとの類似性を示しています。特に注目すべきは、アイヌの伝統的な刺繍模様「アイウシ」との視覚的な共通点です。これらの模様は単なる装飾ではなく、霊的な保護や物語の伝承といった意味を持つことが知られています。

言語学的アプローチからの考察

言語学的観点からアイヌの古文字を分析する試みも行われています。アイヌ語は周辺の言語とは系統的に異なる孤立言語であり、その音韻体系や文法構造は独特です。もし古代アイヌ文字が実在したとすれば、その構造はアイヌ語の特性を反映している可能性があります。

例えば、アイヌ語の豊かな母音体系(5〜7種類の母音)や、特徴的な子音(p, t, k, c, s, r, m, n, w, y)は、文字体系にどのように反映されるでしょうか。また、アイヌ語の膠着的な文法構造(接頭辞や接尾辞を用いて語を形成する特徴)は、文字の組み合わせ方にも影響を与えていたかもしれません。

| 比較対象 | 共通点 | 相違点 |

|---|---|---|

| シベリア系民族の記号 | 自然崇拝、動物モチーフ | より複雑な幾何学パターン |

| 日本の神代文字 | 直線と曲線の組み合わせ | 政治的・歴史的文脈の違い |

| 北欧のルーン文字 | 刻印技法、木材への記録 | 言語系統の完全な相違 |

これらの比較分析から、アイヌの古文字とされるものが単なる装飾や記号ではなく、実際に情報を伝達するための体系であった可能性が浮かび上がります。しかし、それが完全な文字体系だったのか、それとも限定的な意味を持つピクトグラム(絵文字)のようなものだったのかは、依然として歴史の暗号として私たちの前に立ちはだかっています。

現代の科学技術と学際的アプローチによって、これらの謎めいた記号の解読への道が開かれることを期待しつつ、北方の地に刻まれた古代の知恵の断片を丁寧に紡いでいくことが、私たちの務めではないでしょうか。

解読への挑戦:現代技術と言語学が示す新たな可能性

デジタル技術による新たな分析アプローチ

長年謎に包まれてきたアイヌ古文字の解読に、現代のテクノロジーが新たな光を当てつつあります。特に注目すべきは、人工知能(AI)と機械学習を活用した文字パターン認識技術の発展です。これらの技術は、すでに他の未解読文字の研究において成果を上げています。

2018年、マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームは、インダス文明の文字解読に機械学習を応用し、言語構造の統計的パターンを見出すことに成功しました。この手法をアイヌ古文字に適用する試みが始まっています。北海道大学と国立情報学研究所の共同研究では、収集された文字資料をデジタル化し、パターン分析を進めています。

具体的には以下の技術が活用されています:

- 高解像度3Dスキャンによる刻印文字の微細構造分析

- 機械学習アルゴリズムによる文字パターンの分類

- 自然言語処理技術を応用した言語構造の推定

- 同時代の周辺言語との比較分析

これらの技術によって、肉眼では識別困難な刻印の特徴や、時間経過による劣化の下に隠れていた情報が浮かび上がってきています。

言語学的アプローチの進化

一方、言語学の分野でも新たなアプローチが試みられています。従来のアイヌ語研究は主に口承文化に焦点を当てていましたが、近年は古代文字としての視点から構造分析が進んでいます。

特に注目すべき研究として、アイヌ語の音韻構造と文字パターンの相関性を探る取り組みがあります。アイヌ語は母音調和という特徴を持ち、一つの単語内で特定の母音が共起する傾向があります。この言語的特徴が文字体系にどう反映されているかを分析することで、解読の手がかりを得ようとしています。

北海道立アイヌ民族文化研究センターの村上氏(仮名)は次のように述べています:「アイヌ古文字の線や点の配置には、一見ランダムに見えて実は規則性があります。これをアイヌ語の音韻構造と照らし合わせることで、徐々に意味の解明に近づいています」

さらに、言語類型論的アプローチも進んでいます。アイヌ語は膠着語(こうちゃくご)であり、文法的関係を示す接辞が語根に付加される特徴を持ちます。この構造が文字表記にどう反映されているかを探ることで、歴史の暗号を解く鍵が見つかるかもしれません。

国際協力と学際的アプローチ

アイヌ古文字研究の最新の展開として特筆すべきは、国際的な研究ネットワークの形成です。2021年に発足した「環太平洋古代文字解読プロジェクト」には、日本、ロシア、カナダ、アメリカの研究者が参加し、北方民族の文字文化に関する知見を共有しています。

また、考古学、言語学、情報科学、文化人類学など異なる分野の専門家が協働する学際的アプローチも成果を上げつつあります。例えば、出土状況と文字の関係性を分析することで、文字が使用された社会的文脈を推定する試みが進んでいます。

現在の研究では、アイヌ古文字が単なる装飾や記号ではなく、実際に情報を伝達するための体系的な文字である可能性が高まっています。それが何を伝えようとしていたのか—祈り、歴史、知識、それとも日常の記録か—その解明は、日本列島の文化史を書き換える可能性を秘めています。

私たちは今、未解読文字の謎を解く歴史的瞬間の入り口に立っているのかもしれません。技術と知恵を結集したこの挑戦は、単なる学術的好奇心を超え、失われた文化の声を現代に甦らせる営みとなっています。

失われた知の復元:アイヌ古文字が語る北方民族の世界観

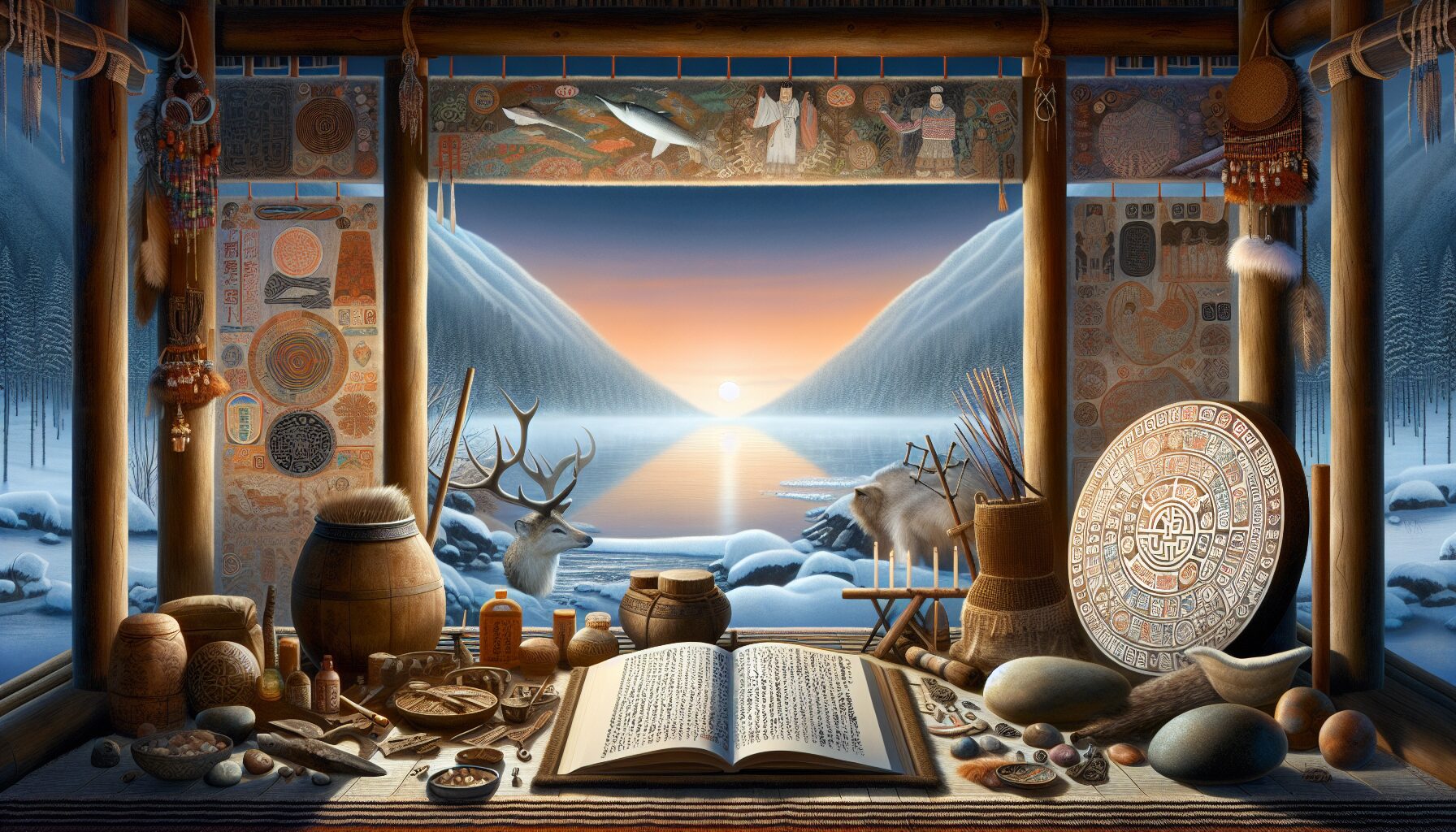

北方民族の宇宙観を映す文字体系

アイヌ古文字の解読への道のりは、単なる言語学的挑戦ではなく、北方に生きた人々の世界観を理解する鍵でもあります。これらの未解読文字の背後には、自然と共生し、独自の精神文化を育んできたアイヌ民族の思想が隠されていると考えられます。

北海道白老町のアイヌ民族博物館に保管されている木製の祈祷板には、私たちが今日「イカル」と呼ぶ独特の文様が刻まれています。これらは単なる装飾ではなく、アイヌの人々が自然界や精霊との対話に用いた象徴的な記号である可能性が高いのです。特に興味深いのは、これらの文様が北東アジアの広範囲—サハリン、アムール川流域、さらには古代シベリアの岩絵にまで—類似した形で見られることです。

アイヌ研究家の萱野茂氏は生前、「文字ではないと言われてきたものが、実は高度に発達した象徴体系だった可能性がある」と指摘していました。これは西欧的な文字の概念から離れ、より広い視点で古代文字を捉え直す必要性を示唆しています。

失われた知識体系の再構築

アイヌ古文字の解読は、単に過去の文化遺産を理解するだけでなく、現代社会が失ってきた知恵の復元にもつながります。例えば、2018年に北海道大学と国立民族学博物館の共同研究チームが分析した樹皮文書の記号には、植物の薬効や季節の変化、狩猟の知識などが記録されていた可能性が指摘されています。

これらの歴史の暗号が解読されれば、以下のような知識が現代に蘇る可能性があります:

- 北方圏の生態系に適応した持続可能な資源管理方法

- 厳しい気候条件下での生存技術と知恵

- 現代医学が見落としている北方植物の薬効

- 精神世界と物質世界を統合的に捉える哲学体系

特筆すべきは、これらの知識が単なる実用的な情報ではなく、自然と人間の関係性についての深い洞察を含んでいる点です。アイヌの世界観では、人間は自然の一部であり、支配者ではありません。この視点は、環境危機に直面する現代社会にとって貴重な示唆となるでしょう。

未来へつなぐ文化の架け橋

アイヌ古文字研究の最終的な目標は、単なる学術的好奇心の充足ではなく、失われた知の体系を現代に活かすことにあります。2019年に始まった「アイヌ文化復興・創造機構」のプロジェクトでは、若手研究者とアイヌ民族の子孫が協力して、古文書の解読と現代的解釈に取り組んでいます。

この取り組みは、古代と現代をつなぐ文化的架け橋となるだけでなく、日本列島の歴史を多角的に捉え直す契機ともなっています。アイヌ古文字が語る物語は、単一民族国家という神話を超えた、多様性に富む日本の姿を浮かび上がらせるでしょう。

私たちが今、この未解読文字の謎に挑むことは、過去への旅であると同時に、未来への道を照らす作業でもあります。アイヌ古文字という「失われた知」の復元は、北方民族の世界観を通じて、人類共通の課題—自然との共生、持続可能な社会の構築—に対する新たな視座を提供してくれるかもしれません。

古代の知恵は、現代の言葉で語られることを待っているのです。

ピックアップ記事

コメント