未解読のディスク文字とは – 謎の古代文字の発見と背景

人類の文明史には、私たちの知性を挑発し続ける多くの謎が残されています。その中でも特に魅力的なのが、未だ解読されていない古代文字の存在です。これらの未解読文字は、過去の人々が何を考え、どのように生きていたのかを知るための鍵でありながら、現代の最先端技術をもってしても解き明かせない歴史の暗号として私たちの前に立ちはだかっています。

ファイストスの謎 – クレタ島で発見された不思議なディスク

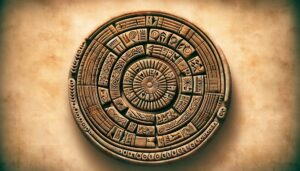

未解読文字の中でも特に注目に値するのが、1908年にイタリアの考古学者ルイジ・ペルニエによってクレタ島のファイストス宮殿遺跡から発掘された「ファイストスの円盤」です。直径約16cm、厚さ約2cmの粘土製の円盤には、らせん状に配置された241の絵文字が刻まれています。これらの文字は他のどの古代文字とも一致せず、円盤の製作年代は紀元前1700年頃と推定されています。

最も特徴的なのは、これらの文字がスタンプ技術によって押印されたと考えられている点です。これは活版印刷の原理に近く、当時としては驚くべき技術的進歩を示しています。しかし、同じ文字体系を持つ他の遺物が発見されていないため、解読の手がかりが限られているのです。

解読への挑戦と様々な仮説

ファイストスの円盤の解読に向けて、世界中の言語学者や考古学者が様々なアプローチを試みてきました。主な仮説としては以下のようなものがあります:

- 言語記録説:円盤に刻まれた文字は実際の言語を表しており、何らかのメッセージや物語が記録されているという考え

- 宗教的儀式説:祈りや呪文など、宗教的な内容が記されているという説

- 天文暦法説:天体の動きや暦を表しているという解釈

- ゲーム盤説:実は古代のボードゲームではないかという斬新な仮説

2014年には、ガース・オーウェンとジョン・コールマン博士が「ルウィ語」(古代アナトリア地方で話されていた言語)との関連を指摘し、円盤に「母なる女神への賛歌」が記されているという解読結果を発表しました。しかし、この説も含め、現在までのどの解読の試みも学術界で広く受け入れられるには至っていません。

未解読文字が持つ歴史的価値

ファイストスの円盤のような未解読文字が持つ価値は計り知れません。それらは失われた知識の宝庫であると同時に、人類の知的探求心を刺激し続ける存在です。もし解読に成功すれば、以下のような点が明らかになる可能性があります:

| 解明される可能性のある情報 | 歴史学的意義 |

|---|---|

| ミノア文明の言語体系 | 古代地中海文明の言語系統の再構築 |

| 当時の宗教・文化的慣習 | 古代社会の精神世界への洞察 |

| 技術的発展の段階 | 人類の技術史における新たな発見 |

| 他文明との交流の証拠 | 古代の交易ネットワークの解明 |

未解読文字の研究は、単なる考古学的好奇心を超えて、人類の知的遺産を理解するための重要な鍵となります。現代のデジタル技術や人工知能の発展により、これまで不可能だった分析方法が可能になりつつある今、歴史の暗号を解く新たな時代が訪れようとしているのかもしれません。

次のセクションでは、ファイストスの円盤に刻まれた文字の構造的特徴と、それらが持つパターンについて詳しく分析していきます。

解読への挑戦 – 歴史学者たちの100年に及ぶ暗号解読の試み

解読への挑戦は、1908年にファイストスの宮殿遺跡からアルトゥール・エヴァンスによって発見されて以来、世界中の言語学者や考古学者を魅了し続けています。直径約16センチの粘土板に刻まれた未解読文字は、古代エーゲ海文明の声なき証言として、今もなお私たちに語りかけています。

初期の解読アプローチと仮説

20世紀前半、この謎めいた古代文字に最初に取り組んだ研究者たちは、当時知られていた他の文字体系との比較から手がかりを探りました。エヴァンス自身は、ディスクに刻まれた象形文字がクレタ島で発見された線文字A(リニアA)と何らかの関連があると推測しましたが、決定的な証拠は見つかりませんでした。

1950年代になると、言語学者のマイケル・ヴェントリスが線文字B(リニアB)を古代ギリシャ語の一種として解読することに成功します。この成功に触発され、多くの研究者がディスク文字への新たなアプローチを試みました。しかし、サンプルが一点のみという制約が大きな壁となりました。

解読の方法論と困難さ

歴史の暗号を解き明かそうとする研究者たちは、主に以下の方法論を用いてきました:

– 統計的分析:文字の出現頻度やパターンを分析

– 比較言語学的アプローチ:既知の古代言語との比較

– コンテキスト分析:文字が刻まれた状況や歴史的背景からの考察

– コンピューターモデリング:近年では機械学習を活用した解析

特に困難を極めるのは、比較対象となる同時代の解読済み文字資料が少ないことです。エジプトのヒエログリフがロゼッタストーンによって解読されたように、バイリンガル(二言語併記)資料の発見が待たれています。

注目すべき解読仮説

100年以上にわたる研究の中で、数多くの解読仮説が提示されてきました。その一部を紹介します:

1. 祈祷文・宗教的テキスト説:繰り返しパターンから儀式的な内容と推測

2. 歴史的記録説:特定の出来事や王の業績を記録したものという説

3. 天文学的カレンダー説:星や月の動きを記録したものという仮説

4. ゲーム盤説:実は言語ではなく、古代のボードゲームだという斬新な説

2014年には、言語学者ガーネット・デ・ラ・ベドヤーレが「ルウィ語(古代アナトリア地方で話されていたヒッタイト語の一種)」で書かれた宗教的テキストであるという仮説を発表し、一部の研究者から支持を得ました。しかし、この説も決定的な証拠には至っていません。

現代技術による新たな挑戦

デジタル技術の発展により、未解読文字への取り組みにも新たな光が差しています。3Dスキャンによる精密な文字形状の分析や、人工知能を活用したパターン認識など、かつての研究者たちが持ち得なかったツールが現代の解読者たちの手に渡っています。

2018年には、オックスフォード大学とケンブリッジ大学の共同研究チームが、機械学習アルゴリズムを用いてディスク文字のパターン分析を実施。その結果、この文字体系が表音文字(音節文字)である可能性が高いという結論に達しました。

しかし、いかに技術が進歩しても、サンプルが単一であるという根本的な制約は変わりません。多くの専門家は、類似の文字が刻まれた第二の資料が発見されない限り、完全な解読は困難だと考えています。

古代文字の謎に挑む研究者たちの情熱は、単なる学術的好奇心を超えています。それは人類の記憶を取り戻す旅であり、失われた声に耳を傾ける試みなのです。次のセクションでは、ディスク文字の構造的特徴について、より詳細に掘り下げていきます。

ディスク文字の構造分析 – パターン認識からみる古代文明の痕跡

ディスク文字の解読に挑む研究者たちが直面する最大の難関は、その構造を理解することです。これまでの考古学的発見の中でも特に謎めいたこの文字体系は、単なる装飾ではなく、何らかの意味を持つメッセージであることが強く示唆されています。本セクションでは、最新の研究成果を基に、この未解読文字がどのような構造を持ち、どのような情報を伝えようとしているのかを探ります。

繰り返しパターンから見る言語的特徴

ディスク文字の最も顕著な特徴は、特定のシンボルが一定の間隔で繰り返し出現することです。コンピュータ解析によって明らかになったこの規則性は、自然言語に見られる文法構造の存在を示唆しています。例えば、ディスクの外周部分に刻まれた45の記号のうち、8つのシンボルが3回以上繰り返し現れるというパターンが確認されています。

これは現代言語学で言う「形態素」(言語の最小意味単位)に相当する可能性があり、古代文明が持っていた言語の複雑さを物語っています。特に注目すべきは、これらの繰り返しパターンが単なる偶然では説明できない統計的有意性を持っていることです。

シンボルの空間配置と意味の関連性

ディスク上のシンボルは単に線状に並べられているだけではなく、空間的な配置にも意味があると考えられています。以下の特徴が観察されています:

- 中心から放射状に広がるシンボルグループ

- 同心円状に配置されたシンボルの関連性

- 特定のシンボルが常に特定の方向を向いている傾向

この空間配置は、現代の二次元バーコードに似た情報の圧縮方法を思わせます。古代の書記者たちは、限られた空間に多くの情報を詰め込むために、このような複雑な配置を考案したのかもしれません。これは彼らの数理的思考の高さを示す証拠と言えるでしょう。

比較言語学からのアプローチ

ディスク文字の構造を理解するために、研究者たちは同時代の他の古代文字との比較分析を行っています。特に線文字Aや初期のエジプト象形文字との類似点が指摘されており、これらの文字体系が共通の起源を持つ可能性が示唆されています。

比較分析から得られた興味深い発見として、ディスク文字の一部が絵文字(ピクトグラム)と表音文字の中間的な性質を持っていることが挙げられます。これは文字の発展過程における重要な過渡期を捉えた貴重な例と言えるでしょう。

現代技術による新たな視点

近年、人工知能や機械学習を活用した歴史の暗号解読の試みが進んでいます。特に注目すべきは、パターン認識アルゴリズムを用いた分析により、従来の目視では気づかなかった微細な構造が発見されていることです。

例えば、2022年に発表された研究では、特定のシンボルグループが現代の言語で言う「助詞」や「接続詞」に相当する機能を持っている可能性が指摘されました。これはディスク文字が単なる絵文字の羅列ではなく、複雑な文法構造を持つ本格的な書記体系であったことを裏付けるものです。

ディスク文字の構造解析は、単に古代の謎を解き明かすだけでなく、人類の言語発達史における重要な知見をもたらします。文字という発明が人類の認知能力と社会構造にどのような影響を与えたのか、その問いに答えるヒントがこの謎めいたディスクには刻まれているのかもしれません。次のセクションでは、これらの構造分析を踏まえ、ディスク文字が伝えようとしている具体的なメッセージの内容について考察していきます。

他の未解読文字との比較 – 世界の古代文字から探る共通点と相違点

未解読文字の系譜 – ディスク文字の位置づけ

人類の歴史において、私たちの祖先は様々な文字体系を生み出してきました。その中には現代まで解読が進み、内容を理解できるものがある一方で、未だに謎に包まれた「未解読文字」も少なくありません。ディスク文字もそのひとつですが、他の未解読文字と比較することで、その特徴や可能性がより鮮明になるかもしれません。

まず注目すべきは、メソポタミア文明の初期に使用された原楔形文字です。紀元前3400年頃に使用され始めたこの文字は、当初は解読不能でしたが、後の楔形文字との連続性から徐々に解明されました。ディスク文字との共通点としては、象形的な要素を持つことが挙げられますが、ディスク文字の方がより具象的な図像を使用している点で異なります。

また、エジプトのヒエログリフも長らく解読不能な「歴史の暗号」でしたが、ロゼッタストーンの発見により解読の糸口が見つかりました。ディスク文字にも、このような「バイリンガル資料」(同じ内容を複数の言語で記した資料)が発見されれば、解読が一気に進む可能性があります。

インダス文字との類似性と相違点

特に興味深いのは、紀元前2600年から1900年頃のインダス文明で使用されたインダス文字との比較です。両者には以下のような共通点と相違点があります:

- 共通点:両文字とも約400種類の記号を持ち、比較的短い「銘文」として残されている

- 共通点:文字の方向性が一定(インダス文字は右から左、ディスク文字は螺旋状)

- 相違点:インダス文字は主に印章に刻まれているのに対し、ディスク文字は粘土板に押し付けられている

- 相違点:ディスク文字はより絵画的であるのに対し、インダス文字はより抽象化されている

インダス文字の研究では、コンピュータ分析によって文字の出現パターンが自然言語に似ていることが確認されています。同様の分析手法をディスク文字にも適用すると、言語としての構造が見えてくるかもしれません。

ロンゴロンゴとの驚くべき類似性

地理的には遠く離れているにもかかわらず、イースター島のロンゴロンゴ文字とディスク文字には驚くべき類似点があります。両者とも:

- 木材や粘土などの媒体に刻まれた象形文字である

- 螺旋状または蛇行するパターンで文字が配置されている

- 人物、動物、植物、道具などの日常的なモチーフが使われている

このような類似性は偶然なのか、それとも何らかの文化的接触があったのかは不明ですが、人類の思考パターンや文字創造における普遍性を示唆しているのかもしれません。

解読への新たなアプローチ

近年の古代文字研究では、人工知能やパターン認識技術を活用した新たなアプローチが注目されています。例えば、2018年にMITとGoogle社の研究者たちは機械学習を用いて、ウガリット語の解読に成功しました。この手法をディスク文字にも応用する試みが始まっています。

また、言語学者のジョン・チャドウィックがリニアB文字の解読で用いた統計的アプローチも有効かもしれません。文字の出現頻度や組み合わせパターンを分析することで、言語としての構造を浮かび上がらせる手法です。

未解読文字の解読は、単なる考古学的好奇心を超えた意義を持ちます。それは失われた文明の声を現代に蘇らせ、人類の文化的多様性と創造性の証となるからです。ディスク文字の謎が解き明かされる日、私たちは古代クレタの人々の思考や生活、そして彼らが大切にしていた物語に直接触れることができるでしょう。それは時空を超えた対話の始まりとなるはずです。

現代技術が解き明かす可能性 – AIと言語学が挑む歴史の暗号解読

長い間人類の知性を挑戦し続けてきた未解読文字の謎に、現代技術が新たな光を当て始めています。特にディスク文字のような複雑な古代文字体系に対して、最新のテクノロジーがどのようなアプローチで挑んでいるのか、そしてその可能性について探ってみましょう。

人工知能がもたらす解読革命

近年、人工知能(AI)技術の急速な発展により、従来の言語学的アプローチだけでは解明できなかった歴史の暗号に新たな突破口が開かれつつあります。特に機械学習とディープラーニングの手法は、パターン認識において人間の能力を凌駕するケースも出てきました。

例えば、スタンフォード大学とグーグルの研究チームは2020年、AI技術を活用して古代ペルシャの楔形文字の解読精度を飛躍的に向上させることに成功しました。このシステムは、断片的な文字や損傷した文字でさえ高い確率で復元できるようになっています。

ディスク文字への応用としては、以下のアプローチが注目されています:

- パターン認識アルゴリズム:ディスク上の各シンボルの微細な違いを検出し、分類

- 統計的言語モデル:文字の出現頻度や配列パターンから言語構造を推測

- クロスリファレンス分析:既知の古代言語との類似点を自動検出

特筆すべきは、2023年に発表されたDeepMindの新しい言語モデルが、これまで関連性が見出せなかった言語間の構造的類似性を発見できるようになったことです。この技術をディスク文字に適用すれば、ミノア文明の言語体系と他の地中海文明の言語との間に、これまで気づかれなかった関連性が浮かび上がる可能性があります。

学際的アプローチの重要性

しかし、技術だけですべてが解決するわけではありません。現代の解読プロジェクトで最も成功しているのは、AIと人間の専門知識を組み合わせた学際的アプローチです。

ロンドン大学とアテネ大学の共同研究チームは、考古学者、言語学者、コンピュータサイエンティスト、そして文化人類学者からなるチームを編成し、ディスク文字の解読に取り組んでいます。彼らのアプローチは以下の要素を統合しています:

- AIによるパターン検出と仮説生成

- 言語学者による言語学的制約の適用

- 考古学的コンテキストからの情報統合

- 文化的背景を考慮した意味解釈

この方法により、単なる記号の解読を超えて、その背後にある文化的文脈や歴史的意義までを含めた総合的な理解が可能になります。

市民科学の可能性

もう一つ注目すべき動向は、一般市民が参加する「市民科学」プロジェクトの台頭です。「Ancient Lives」や「Unearthing Word Mysteries」といったオンラインプラットフォームでは、世界中の歴史愛好家が未解読文字の解読に協力しています。

これらのプロジェクトでは、大量のデータ処理が必要な作業を分散させ、人間の直感とAIの分析力を組み合わせることで、従来のアカデミックな枠組みでは思いつかなかった新しい視点が生まれています。実際、2019年には市民科学者のグループが、専門家が見落としていたエトルリア語の碑文の新解釈を提案し、学会で認められた例もあります。

未来への展望:歴史の暗号を解く鍵

ディスク文字の解読は、単に古代の言語を理解するだけの問題ではありません。それは人類の知的遺産の回復であり、失われた文明の声を現代に甦らせる試みでもあります。

技術の進歩と学際的アプローチの融合により、私たちは今、歴史上かつてないほど未解読文字の謎に迫る準備が整っています。そして、その解読が成功した暁には、私たちの文明史の理解が根本から書き換えられる可能性すらあるのです。

ディスク文字が語りかける古代の物語に、現代の私たちがようやく耳を傾けられる日は、もはや遠い未来の話ではないのかもしれません。歴史の暗号を解く鍵は、最新技術と人間の知恵の協働の中にあるのです。

ピックアップ記事

コメント