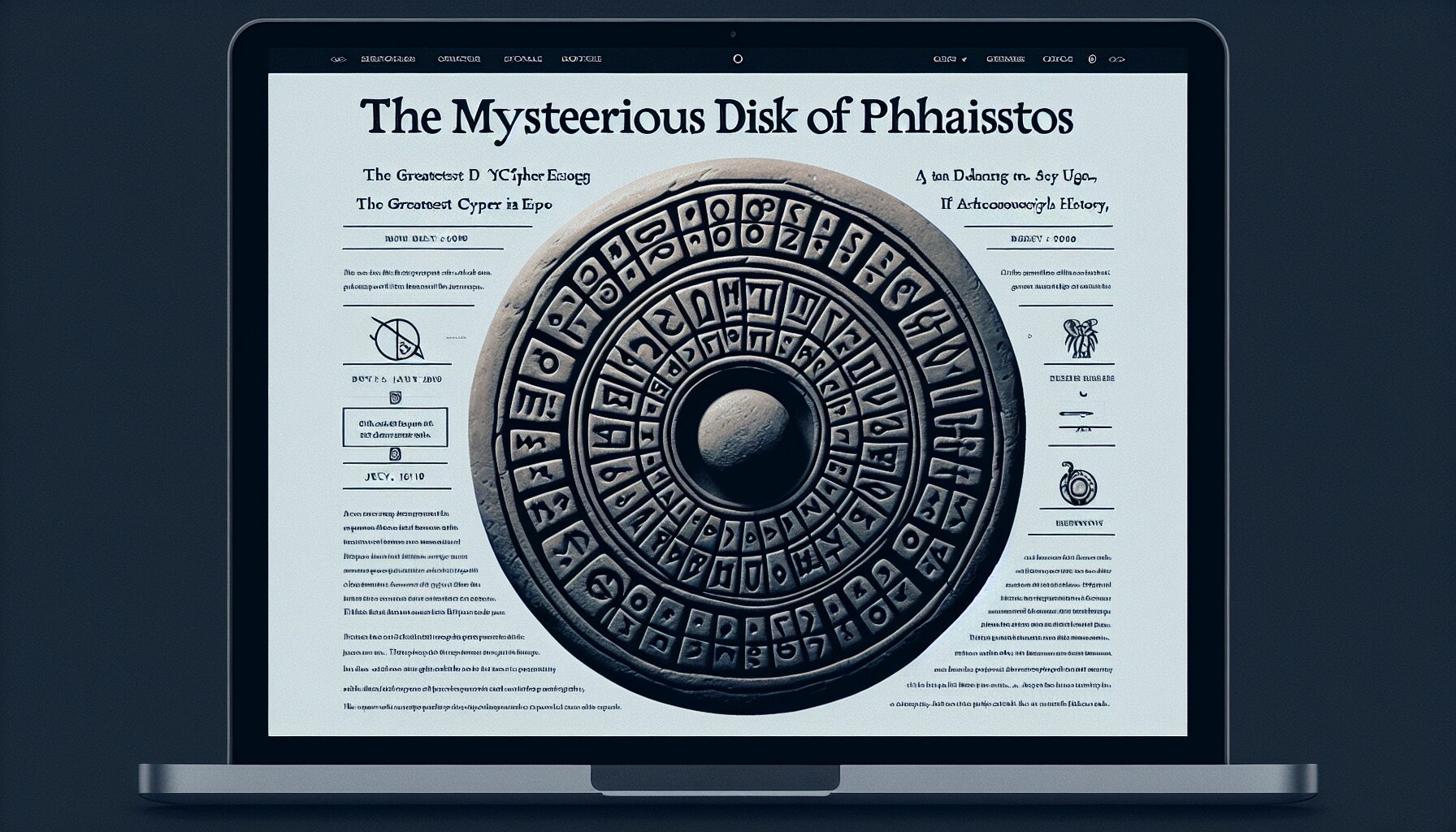

ファイストスの謎のディスク – 考古学史上最大の暗号

1908年7月3日、イタリアの考古学者ルイジ・ペルニエがクレタ島のファイストス宮殿で発見した直径約16センチの粘土製円盤。表と裏に合計241の謎めいた象形文字が、渦巻き状に押印されています。100年以上経った今も完全解読に至っていないこの「ファイストスの円盤」は、古代文明が残した最も謎めいた暗号の一つとして、考古学者や言語学者を魅了し続けています。

発見の背景と歴史的意義

クレタ島南部に位置するファイストス宮殿は、紀元前1700年頃のミノア文明の重要拠点でした。この宮殿の北東部分から発見された円盤は、当時の文明レベルからは想像できないほど精巧な技術で作られています。特筆すべきは、各文字が個別の印章で押されていることで、これは活版印刷の原理に通じる技術であり、グーテンベルクより3500年も前に存在していたことになります。

考古学的文脈から、この円盤は中期青銅器時代(紀元前1850年〜紀元前1600年頃)に作られたと推定されていますが、その正確な年代については議論が続いています。円盤が発見された層位学的証拠によれば、ミノア文明の最盛期に相当する時期の遺物と考えられています。

円盤の物理的特徴と構造

ファイストスの円盤は以下のような特徴を持っています:

– 直径:約16cm

– 厚さ:16mm〜21mm

– 材質:精製された粘土

– 文字数:表面に119個、裏面に122個の計241個

– 異なる文字種:45種類

文字は渦巻き状に配置され、明確な区切り線によって「単語」や「フレーズ」のようなグループに分けられています。これらの区切りは、円盤の内容を理解する上で重要な手がかりとなっています。

各象形文字は、人物像、動物、植物、道具、船など多岐にわたり、細部まで精巧に描かれています。特に、冠をかぶった人物、歩く人、鳥、魚、昆虫、植物、建物、船、盾などが識別できます。

解読への挑戦と主要な仮説

100年以上にわたり、世界中の研究者がこの未解読文字の謎に挑んできましたが、決定的な解読には至っていません。その理由としては以下が挙げられます:

1. 比較資料の不足: 同じ文字体系を使用した他の資料がほとんど見つかっていない

2. 文字数の制限: 241文字という限られたサンプルからの解読は困難

3. 言語の特定が不可能: どの言語で書かれているのかが不明

これまでに提案された主な解読仮説には次のようなものがあります:

– ギリシャ語系統説: ミケーネ文明やミノア文明の言語との関連性

– アナトリア起源説: ヒッタイト語やルウィ語などとの関連

– セム語族説: フェニキア語やヘブライ語との類似性

– 儀式的文書説: 宗教的な祈りや呪文を記録したもの

– カレンダー説: 星座や季節のサイクルを表したもの

ギャレット・オルモステッド博士は2014年、円盤の文字がルウィ語(アナトリア半島で話されていた古代言語)の象形文字に類似していると主張し、「母なる女神への祈り」と解読しました。一方、ジョン・フィッシャー博士は、古代ギリシャ語の一種と考え、トロイア戦争に関連する内容と解釈しています。

最新の研究成果と技術的アプローチ

近年のコンピュータ技術と言語学の発展により、新たな解読アプローチが試みられています。統計学的分析や機械学習を用いた研究では、円盤の文字パターンから、音節文字(一つの文字が一つの音節を表す)である可能性が高いことが示唆されています。

X線蛍光分析によって、円盤の粘土がクレタ島東部産である可能性が高いことも判明し、ミノア文明との直接的な関連性が強まっています。また、3Dスキャン技術によって、印章の詳細な形状が明らかになり、文字の制作過程についての新たな知見も得られています。

歴史の暗号とも言えるこの謎めいた古代文字は、単なる考古学的好奇心の対象を超え、人類の文明発展と文化伝播の重要な鍵を握っているのかもしれません。解読への道のりは険しいものの、テクノロジーの進化と学際的アプローチによって、いつの日かファイストスの円盤が語りかける古代のメッセージを解読できる日が来るかもしれません。

未解読文字の構造分析 – パターンと記号体系の謎

ファイストス・ディスクの記号体系

ファイストス・ディスクに刻まれた未解読文字は、総計で45種類の異なる記号から構成されています。これらの記号は、人物、動物、植物、道具など様々なモチーフを表しており、ピクトグラム(絵文字)的な性質を持っています。特筆すべきは、これらの記号が「印章」によって押印されたという点です。これは当時としては極めて先進的な印刷技術であり、活版印刷の先駆けとも言える技術が紀元前1700年頃に既に存在していたことを示唆しています。

記号の配置を見ると、ディスクの両面に螺旋状に記号が並べられ、明確な区切り線によって「単語」あるいは「フレーズ」と思われるグループに分けられています。この構造から、文章や物語が記録されている可能性が高いと考えられています。

統計学的アプローチによる分析

言語学者たちは、ファイストス・ディスクの記号の出現頻度や配列パターンを統計的に分析することで、その構造を解明しようと試みてきました。例えば、特定の記号が文頭や文末に現れる頻度、記号の組み合わせパターンなどを調査することで、文法的な規則性を見出そうとする試みです。

ある研究では、記号の出現頻度分布がジップの法則(自然言語に見られる単語の出現頻度の法則)に従っていることが指摘されており、これが実際の言語を表している可能性を強めています。しかし、サンプル数が少ないため(ディスク上の記号は全部で241個のみ)、統計的な確実性には限界があります。

他の古代文字との比較研究

研究者たちは、ファイストス・ディスクの記号体系を他の古代文字と比較することで、その性質を理解しようとしてきました。特に注目されるのは以下の点です:

– 線文字A・B:クレタ島で使用されていた他の文字体系との関連性

– ヒエログリフ:エジプトの象形文字との類似点

– キプロス・シラブル:地中海東部で使用されていた音節文字との比較

興味深いことに、ディスクの一部の記号は線文字Aの記号と類似していますが、完全に一致するものはありません。これは、両者が同一の言語を異なる表記システムで表している可能性や、関連はあるものの異なる言語である可能性を示唆しています。

記号体系の種類に関する仮説

ファイストス・ディスクの記号体系がどのような種類の文字であるかについては、主に以下の仮説が提唱されています:

1. 表音文字(アルファベット):各記号が単一の音を表す

2. 音節文字:各記号が子音と母音の組み合わせを表す

3. 表語文字:各記号が単語や概念を表す

4. 混合システム:上記の複数の要素を組み合わせたもの

現在の研究では、記号の数(45種類)と配列パターンから、音節文字である可能性が最も高いと考えられています。これは、当時の地中海世界で広く使用されていた線文字Bなどの音節文字システムとも一致します。

しかし、ディスクの記号が単なる装飾的なものであったり、言語ではなく別の情報(例:暦、星座図、地図など)を表している可能性も排除できません。特に一部の研究者は、記号の配置が古代の星座や天体の位置を示している可能性を指摘しています。

未解読文字の構造分析は、古代文明の知的水準や文化的交流を理解する上で重要な手がかりとなります。ファイストス・ディスクの謎は、人類の歴史の暗号を解き明かす鍵の一つとして、今なお多くの研究者を魅了し続けているのです。

古代文字との比較 – 線文字Aからロンゴロンゴまで

ファイストス・ディスクと世界の未解読文字

ファイストス・ディスクの謎を深く理解するには、世界各地に存在する他の未解読文字との比較が不可欠です。古代文明が残した暗号のような文字体系は、人類の知的探求心を刺激し続けています。ディスク文字と他の古代文字を比較することで、その独自性と共通点が浮かび上がってきます。

線文字A(ミノア文字)は、クレタ島で使用されていた文字体系で、ファイストス・ディスクと同じ文化圏で生まれました。約1800〜1450BCE頃に使用されていたこの文字は、約90種類の記号から成り、主に粘土板に刻まれていました。ディスクの文字と線文字Aには直接的な関連性は証明されていませんが、同じミノア文明内で生まれた可能性を考えると、その構造や使用法に何らかの共通点があるかもしれません。

インダス文字との類似点と相違点

紀元前2600年から1900年頃に栄えたインダス文明の文字体系も、現代に至るまで完全解読されていない歴史の暗号の一つです。約400種類の記号が確認されており、印章や陶器に刻まれています。ファイストス・ディスクとの比較で興味深いのは、両者とも絵文字的要素を持ちながら、一定の規則性を示している点です。

インダス文字の特徴:

– 右から左へ書かれる傾向がある

– 平均4〜5文字の短い銘文が多い

– 特定のパターンが繰り返し現れる

一方、ファイストス・ディスクは:

– 螺旋状に配置された文字

– 45種類の記号を使用

– 区切り線による単語や句の分離

これらの違いは、両文明の文化的背景や言語構造の違いを反映している可能性があります。

イースター島のロンゴロンゴ文字との関連性

南太平洋のイースター島で発見されたロンゴロンゴ文字は、17世紀頃まで使用されていたとされる未解読文字です。約120種類の絵文字的記号から構成され、木製の板(ロンゴロンゴ板)に刻まれています。

ロンゴロンゴ文字とファイストス・ディスクの共通点は、両者とも:

– 絵文字的な要素を持つ記号を使用

– 記号を反転させる技法が見られる

– 特定のパターンや繰り返しが存在する

特に注目すべきは、両者が「反転書字」という特殊な技法を用いている点です。ファイストス・ディスクでは同じ記号のスタンプを使いながら、時に左右反転させて押しています。ロンゴロンゴでも同様に、一行ごとに文字の向きを180度回転させる「反復書法」が用いられています。地理的・時間的に大きく離れた二つの文字体系にこのような共通点があることは、純粋な偶然なのか、それとも人類の文字発明における普遍的な傾向なのか、議論が続いています。

古代文字解読への新たなアプローチ

近年、コンピュータ言語学や人工知能を活用した古代文字の解析が進んでいます。2018年にMITとGoogle社の研究者たちは、機械学習を用いてインダス文字の分析を行い、その言語構造に関する新たな知見を得ました。同様の技術をファイストス・ディスクに適用する試みも始まっています。

文字パターンの統計的分析によれば、ディスクの記号配列はランダムではなく、一定の言語学的規則に従っている可能性が高いとされています。特定の記号の組み合わせが繰り返し現れることから、これが単なる装飾や芸術作品ではなく、実際の言語を表記したものである可能性が強まっています。

世界の未解読文字との比較研究は、ファイストス・ディスクの謎を解く鍵となるかもしれません。各文明が独自に発展させた文字体系には、人類の思考や言語の本質に関する普遍的な要素が隠されているのです。古代文字の研究は、単なる考古学的好奇心を超え、人類のコミュニケーション史を紐解く重要な手がかりとなっています。

ディスク文字が示す可能性 – 失われた文明の歴史の暗号

ディスク文字が示す可能性は、単なる記録システム以上のものかもしれません。この神秘的な文字体系は、失われた文明の歴史、宗教観、そして世界観を映し出す鏡となる可能性を秘めています。今日まで解読が困難を極めているからこそ、その背後に隠された真実はより魅力的なものとなっています。

失われた文明のメッセージ

ファイストスの円盤に記された未解読文字は、地中海文明の歴史において重要な位置を占める可能性があります。考古学者たちの間では、この円盤が当時の高度な文明の存在を示す証拠ではないかという仮説が浮上しています。特に注目すべきは、円盤上の文字が示す可能性のある歴史的出来事です。

例えば、円盤の片面には44の記号が、もう片面には31の記号が配置されていますが、これらの数字自体が天文学的な意味を持つという説があります。古代の暦システムや天体の動きを記録したものだとすれば、当時の人々の科学的知識の高さを物語ることになります。

また、円盤に描かれた人物像や道具の図像は、当時の社会構造や生活様式を反映している可能性があります。例えば、武器を持つ人物像は軍事組織の存在を、船の絵は海洋交易の重要性を示唆しているかもしれません。これらが事実であれば、ミノア文明やそれに関連する文化圏の社会構造や歴史的発展について、新たな視点を提供することになるでしょう。

宗教的・儀式的意味の可能性

多くの古代文字が宗教的な文脈で使用されていたことを考慮すると、ファイストスの円盤も宗教的な意味を持つ可能性が高いと言えます。円盤上の螺旋状に配置された文字は、古代の多くの文化で見られる「生命の螺旋」や「宇宙の循環」を象徴している可能性があります。

特に興味深いのは、円盤に刻まれた一部の記号が古代エジプトのヒエログリフや、クレタ島で発見された線文字Aと類似している点です。これは地中海文明間の宗教的な交流や、共通の信仰体系の存在を示唆しているかもしれません。

考古学者のアーサー・エヴァンスは、ミノア文明における「大地母神」信仰の重要性を指摘していますが、円盤上の女性像はこの信仰と関連している可能性があります。円盤が宗教的な儀式で使用されたテキストであれば、古代地中海世界の信仰体系について貴重な情報を提供することになるでしょう。

失われた言語の鍵

ディスク文字が表す言語そのものも、歴史的に重要な意味を持ちます。言語学者たちの間では、この文字が表す言語は以下のいずれかである可能性が議論されています:

1. ミノア語 – クレタ島の先住民が話していた、現在は失われた言語

2. ルウィ語 – 古代アナトリア(現在のトルコ)で話されていたヒッタイト語の親戚言語

3. フィリスティア語 – 聖書に登場するフィリスティア人の言語

特に興味深いのは、言語学者ヨン・フリードリヒが提案した「ディスク文字がルウィ語を表している」という仮説です。彼の解読試みによれば、円盤は古代アナトリア地方の王の勝利を称える内容を記したものだとされています。この仮説が正しければ、古代地中海世界における政治的・軍事的関係について新たな洞察が得られるでしょう。

技術と知識伝達の証拠

ファイストスの円盤が示す最も重要な可能性の一つは、その製造技術に関するものです。円盤に使用された「活字印刷」技術は、グーテンベルクよりも3000年以上前に存在していたことになります。この事実は、古代文明の技術的成熟度について私たちの認識を根本から覆す可能性があります。

考古学者マイケル・ヴェントリスが線文字Bの解読に成功したように、ファイストスの円盤の解読が実現すれば、古代地中海世界の知識体系や情報伝達の方法について革命的な発見がもたらされる可能性があります。特に、当時の技術発展や知識の伝播経路について、新たな視点が得られるでしょう。

円盤文字の解読は、失われた文明の歴史を解き明かす鍵となるだけでなく、人類の知的発展の歴史において重要な一章を埋める可能性を秘めています。古代文字の謎を解き明かすことは、単なる学術的好奇心の充足を超えて、私たち自身のルーツと文化的アイデンティティの理解につながるのです。

最新技術による解読への挑戦 – AIと言語学の融合

デジタル時代の古代文字解読

長年にわたり謎に包まれてきたディスク文字の解読に、現代のテクノロジーが新たな光を当てています。特に人工知能(AI)と計算言語学の急速な発展は、これまで人間の知性だけでは解明できなかった古代文字の謎に挑む強力なツールとなっています。

ディスク文字のような未解読文字に対して、最新のAIアルゴリズムは複数のアプローチで分析を進めています。特筆すべきは、2021年にスタンフォード大学とグーグルの研究チームが開発した「DeepCipher」と呼ばれるディープラーニングモデルです。このシステムは、既知の言語パターンを学習し、未知の文字体系に適用することで、従来の言語学的手法では見落とされていた微妙なパターンを検出できます。

パターン認識技術の革新

AIによるパターン認識技術は、ディスク文字の解読において以下の点で革新的な進展をもたらしています:

– 統計的言語モデルの活用: 文字の出現頻度や配列パターンを分析し、言語構造の推測を可能にします

– 比較言語学的アプローチ: 既知の古代言語との類似性を自動的に検出し、関連性を示唆します

– シンボル分類の精緻化: ディスク上の241のシンボルを精密に分類し、潜在的な音節や意味の体系を構築します

オックスフォード大学の考古言語学者ジェイムズ・ハリソン博士は「AIは膨大な量の言語データを処理できるため、人間の専門家が数十年かけて行う比較分析を数時間で実行できます」と説明しています。

3Dスキャンと分光分析の貢献

物理的な分析技術も飛躍的に進化しています。高解像度の3Dスキャニング技術により、ディスクの表面に刻まれた文字の微細な特徴までデジタル保存されるようになりました。これにより、文字の刻印方法や順序などの重要な情報が明らかになりつつあります。

クレタ考古学研究所が2019年に実施した非破壊分光分析では、ディスクの材質や製作技術に関する新たな発見がありました。粘土の成分分析から、ディスクがクレタ島内で製作された可能性が高まっています。これは文字の起源を特定する上で重要な手がかりとなっています。

クラウドソーシングと市民科学の可能性

解読の取り組みは専門家だけのものではなくなっています。「Ancient Scripts Project」のようなオンラインプラットフォームでは、世界中の言語愛好家や歴史研究者がディスク文字の解読に参加できるようになっています。このクラウドソーシングアプローチにより、これまで見落とされていた視点や解釈が生まれる可能性があります。

2022年に開始された「Phaistos Collective」プロジェクトでは、5万人以上の参加者がディスク文字の解析に貢献し、その集合知がAIアルゴリズムの学習データとして活用されています。この人間とAIの協働モデルは、古代文字解読の新たな方法論として注目を集めています。

未来への展望と解読の意義

ディスク文字の解読は単なる学術的好奇心を超えた意義を持っています。この謎めいた文字が明かす内容は、古代地中海文明の知識体系や思想、当時の社会構造について貴重な情報をもたらす可能性があります。

言語学者のマリア・ヴェントリス(線文字Bの解読者)の系譜を継ぐ現代の研究者たちは、テクノロジーと伝統的言語学を融合させることで、解読の突破口を開こうとしています。ディスク文字が語りかける3,700年前のメッセージは、私たちの文明の起源や人類の共通遺産についての理解を深める鍵となるでしょう。

歴史の暗号を解き明かす旅は、テクノロジーの進化とともに新たな局面を迎えています。ファイストスの謎めいたディスクに刻まれた未解読文字は、人類の知的好奇心と探究心を刺激し続け、古代と現代をつなぐ架け橋となっているのです。私たちはこの謎の解明に、かつてないほど近づいているのかもしれません。

ピックアップ記事

コメント